治疗综合

精神障碍共病物质使用障碍的诊疗难题

2018-09-11 21:26:09

来自:医脉通

作者:杜新忠转

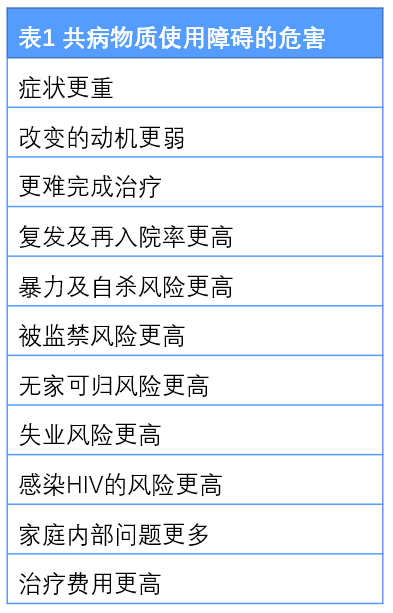

阅读量:1

临床中,精神障碍共病物质使用障碍(SUDs)者相当常见,即“双重诊断”(dual diagnosis)。流行病学辖区(ECA)研究显示,精神障碍患者共病物质使用障碍的比例约为30%,某些精神障碍共病率更高,如精神分裂症(47%)、双相障碍(61%)及反社会型人格障碍(84%)。共病物质使用障碍为精神障碍患者造成了额外的危害,如表1。

表1 共病物质使用障碍对精神障碍患者的危害(Pierre JM. 2018)

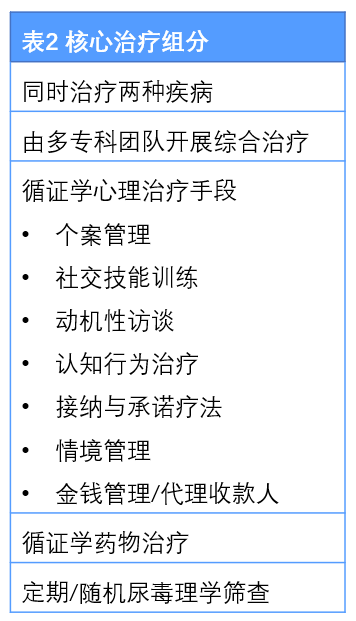

基于转归研究,针对精神障碍共病物质使用障碍患者(以下简称“共病患者”),两类疾病不应“各治各的”,而应开展综合(而非平行)、同时(而非序贯)的治疗。具有循证学证据的心理治疗,包括动机性访谈、认知行为治疗、复发预防、情境管理、技能训练和/或个案管理,均为治疗共病患者所必需,且需要与药物治疗有机整合。此类共病患者的核心治疗组分如表2。

表2 共病患者治疗项目的核心组分(Pierre JM. 2018)

真实世界治疗的三大挑战

一、理想 vs. 现实

精神障碍与物质使用障碍均不乏有效的循证学治疗手段,因此共病患者的治疗看上去似乎并不困难。然而在真实世界中,由于种种原因,针对共病患者开展最佳的治疗往往颇具挑战性。

首先,此类患者的自知力往往较差,缺乏改变动机,且难以接触到有效的治疗。来自美国物质使用障碍及精神卫生服务部(SAMHSA)的数据显示,美国52%的共病患者在2016年未接受任何治疗。即便主动寻求治疗,患者常发现面前的精神科医生缺乏与物质使用障碍相关的培训经历,进而难以接受到循证学心理或药物治疗。

事实上,针对精神障碍共病物质使用障碍患者,“减害模型——比治疗前强点儿就行了”与“治疗虚无主义——再怎么治也没有实质性作用”在临床中交织存在,导致物质使用障碍难以真正得到重视。很多精神科医生对物质滥用持复杂的态度,认为并非自己所能处理,常期待患者自己想办法解决,如通过匿名戒酒会(AA)及其他一些社区治疗项目,而很多此类项目又缺乏真正的专业人士的指导,难以针对患者的具体需求开展个体化治疗。与心理治疗师合作时,精神科医师也常常是“叫我去,我就去”,与前者处于平行状态,而不是以整合的方式开展协作。

共病治疗项目虽然有,但尚未普及。研究显示,美国的成瘾治疗项目中,只有不到20%满足治疗共病患者的标准,而一般精神卫生项目更差,只有不到10%。想让更多的治疗项目达到治疗共病患者的标准并非不可能,但将会花费大量的时间和金钱;一旦实现,又需要持续开展人员培训以及应对资金难以维系的挑战。目前,共病治疗项目仍属于“奢侈品”——每25名共病患者中,只有1人接受到了综合治疗。

二、诊断难题

对于优化治疗而言,诊断是关键的第一步。然而对于共病患者而言,诊断并不简单,需要认真的临床评估。例如,物质使用障碍可以导致很多非特异性的精神症状,如失眠、焦虑、抑郁、躁狂症状及精神病性症状等。医生需要鉴别:

▲ 物质使用障碍的中毒/戒断症状 vs. 潜在精神障碍的症状。后者在停止使用物质1个月后仍持续存在。

▲ 亚临床症状 vs. 阈下精神障碍。在某些社会情境及应激源的作用下,抑郁焦虑状态可视为“正常”,如人际关系危机、就业困难、无家可归等,不宜过于激进地诊断。

▲ 一般性的精神障碍 vs. 严重精神障碍。

临床中,一些寻求精神障碍治疗的患者并未主动告知医生自己正在滥用药物,甚至在医生主动询问时也可能加以否认。患者这样做的潜在原因可能有很多,包括低估了物质使用障碍对治疗的干扰,如精神活性物质所导致的症状可能影响归因及临床诊断。事实上,医生同样容易低估物质使用障碍对于临床干预的重要性,进而缺乏深入探寻的动力。此时,诊断性的提问及病历回顾或可提供一定的帮助,尤其是仔细评估精神症状与物质使用的时间先后顺序,以及停用物质后精神症状是否仍持续存在。随机尿毒理学筛查可确认患者的陈述。

另一个可能导致诊断复杂化的因素在于,相比于仅患有物质使用障碍,共病一般意义上的精神障碍通常可以带来相当可观的继发获益,如残疾补助、入院休养、居住条件改善、获取处方药、减轻成瘾相关的责难及耻感等。对于部分物质滥用者,获取精神障碍诊断很有诱惑力。因此在诊断时,医生必须高度警惕诈病等情况。例如,经常有物质使用障碍患者报告称,自己能够听到“声音”,此时各种可能性均需要加以考虑,从物质中毒或戒断、真正的精神病性障碍,到非精神病性的精神障碍、常人一过性的异常体验,以及诈病。

对于双重诊断,假阳性或假阴性均可能导致患者无法接受到恰当的治疗。对于明确存在物质使用障碍症状但共病精神障碍存疑的患者,建议开展前瞻性的观察,在停止使用酒药同时未使用其他精神药物1个月后观察精神症状是否仍然存在。研究显示,酒依赖患者的大部分抑郁症状在停止饮酒1个月后消失;可卡因成瘾患者中,焦虑、痛苦不安、疲乏、抑郁症状呈现类似的变化轨迹。如果停止滥用物质后1个月内精神症状消失,一般即可认定这些症状为精神活性物质所导致。

然而,在临床实践中,能让患者停止使用精神活性物质一个月绝非易事,且很多患者会提前用上各种精神药物,如抗抑郁药、抗精神病药及心境稳定剂。虽然解除眼下的痛苦并无错误,但有些药物的使用本可避免,而不恰当的用药可能造成额外的痛苦,如副作用、潜在药物相互作用及停药症状。

三、药物治疗

如上所述,精神障碍共病物质使用障碍的现象在临床中绝不少见。与之形成鲜明对比的是,临床研究中,共病物质使用障碍往往属于排除标准,导致这些共病患者的治疗很少得到探讨,也缺乏相关的治疗指南。此外,共病患者在药物治疗中还面临着其他诸多困难:

▲ 物质使用障碍显著影响患者的治疗依从性。例如,有酒依赖患者指着药瓶说:“上边明确写着,该药不应与酒精同时摄入!”

▲ 某些互助团体仍在一刀切地抵制精神药物,即便这些药物明确拥有相关适应证。也有一些互助团体认可药物治疗的重要性,但这种团体仍为数不多。

▲ 越来越多的药物获得FDA批准用于物质使用障碍的治疗,但局限于酒精、阿片类药物及尼古丁使用障碍,且受到很多额外的限制(如医保政策),导致有机会使用这些药物的共病患者并不多。

一方面,合理的药物使用明显不足;另一方面,不合理的药物使用也构成了问题。共病患者有时急于改善焦虑、抑郁等症状,代价是干扰了脱瘾治疗。“自我治疗假说”经常被患者及一些医生提及,即患者自行使用某些物质(如尼古丁)本身正是为了治疗潜在的精神障碍(如精神分裂症),导致精神分裂症患者吸烟的比例奇高,但这一观点并未得到广泛的认同。一些患者可能暗下决心,“这次一定要戒了”,但却时常给医生施加压力,要求开药解除痛苦。医用大麻也成为了一些物质使用障碍患者眼中的“香饽饽”。

在这一背景下,医生必须了解处方药的滥用潜力,包括助眠药、镇痛药、肌松剂等;同时也要意识到,在心理层面上,觅药、医生处方及不处方对物质使用障碍患者同样具有意义。

此外,虽然药物治疗通常为治疗共病患者所必需,但仅仅使用药物治疗并不够,需要与心理干预配合使用,实现整合、协同的治疗形式,为患者争取更佳的临床转归。

信源:Pierre JM. Real-world challenges in managing ‘dual diagnosis’ patients. Current Psychiatry. 2018 September;17(9):24-30

[责任编辑]杜新忠