图片资料

主啊,请帮我戒毒

2017-06-08 08:28:50

来自:网易新闻

作者:杜新忠转

阅读量:1

2017年5月3日,缅北的雨季尚未到来,偶然袭来的一场暴雨,拍打着边境上的一切。戒毒所进来一名刚被抓到的犯人,大伙围过来相互介绍认识,被抓进来的人说,干农活的时候太累了,想吸一口来解乏,结果就被抓了。

刚刚押送完吸毒犯的克钦官兵,准备再次外出搜捕。涉毒者在茂密的丛林中玩儿命地奔跑,后面的民兵紧追不舍,“啪”的示警枪声响起,涉毒者一个踉跄,被当场擒获。这样的场景,不仅出现在电影里,也时常真切地上演于中缅边境线上这座名为迈扎央的缅北小城。战争、赌博、毒品、劫案,在金三角常见的,这里都有。

戒毒所由克钦邦禁毒组织修建,远远望去,和普通农舍没有区别,走近才发现,高墙之上密密麻麻爬满了带刺的铁丝网,里面设有一个巨大的监控塔。它像四块躺倒的巨型长条积木,撇捺分明地呈“口”字型排布,最后一笔又回到监控塔的原点,形成一个完美的闭合。

斑驳的灰墙间隔出若干个牢房,门和窗都是钢筋做的,为了防止犯人毒瘾发作时越狱。钢筋大门边上,有人写下“耶稣之门,有进之门,也有出之门”。

栅栏内外来回穿巡的是克钦独立军的退役老兵,他们从对战政府军的战场上退下来,担任着戒毒所里的抓捕工作。逮捕人数多的时候,这里关了两三百人。现在基本上都回家了,剩下10多个还关着。警卫的房间里,一杆步枪随时待命,手铐和圣母像挂在斑驳的墙上。它更像一个军营,而不是戒毒中心。铁网下围着的,是“基督洗礼下的新生活”。

这是阿永(化名)待过的第7间戒毒所。他在牢房深处偷偷点燃一根香烟。说起自己在28岁那年做过柚木生意,一赚就是150多万时,阿永一脸自豪。今年他43岁,吸毒15年,尝试戒毒70多次。“当时感觉钱赚太多了,就开始跃跃欲试”,那时候一小瓶毒品只要45元,像香皂盒那么大的,1300元就可以买到,“和朋友们一盒一盒的吸,感觉像上天了一样,什么烦恼都没有了…”阿永眯着眼啜了一口烟,眼睑之间只留下一道窄缝,记忆从里面溢出。不久,家人在他的衣服里发现了注射器,把他送到了戒毒所。

由于受过英国统治,克钦邦百分之九十以上的景颇族人信仰基督教,长期的战乱和毒品泛滥,使当地人对上帝更加虔敬,福音戒毒是虔诚的最直接体现。然而,在强制戒毒所里,信仰并不意味着自由,恰恰相反,这种信仰来自对生活把控感的全盘丧失。进戒毒所之前,阿永信佛,进去之后按照规定改信基督教。

戒毒所要求犯人们每天必须花5小时学习圣经,通过信靠上帝来达到摆脱毒瘾的目的。阿永床上有一本黑色封皮的圣经,与掌纹长时间地摩挲,封皮上多了一层油腻的汗渍。预感到毒瘾要发作,阿永就读圣经、做祷告,实在不行了,就去冲冷水澡。

进来戒毒所的犯人必然会经历一段为期15天的“脱瘾期”。毒瘾袭来时,全身上下,每一个地方都发痛,皮肤底下像有千万个虫子在蠕动,肉里、骨头里、血管里……血液与肮脏的、乱七八糟的化学剂混合,恐惧迅速流向全身。阿永记得,有一天晚上,他冲了10多次澡。除此之外,“只能干熬”。他觉得,戒断反应像是第19层地狱,和当初“4号”(海洛因)流进血液所带来的那种“让你进入无所不为的主观世界”的欣快,差得太远了。

除了让犯人们宣读圣经外,戒毒所还请来教会的牧师为犯人们讲道,教他们唱圣歌。牧师鼓励他们认识耶稣,接受信仰,“耶稣会帮助你改变自己不能改变的不良习惯。”牧师告诉他们。听道、祷告、赞美、唱诗、大声宣读圣经,是他们忍受疼痛与空洞以外的全部日常。

戒毒所的“所花”锡玛带领大家一起唱圣歌。

戒毒所每天提供两顿饭,总共1元钱。长时间吃不上肉,有人就在墙上画下家里的大橱柜,“每次看到橱柜,就像回到家里一样,想起了在家吃大鱼大肉的滋味” 。长期的白饭和豆芽让味觉变得粗麻,但这样的伙食在他们眼中“已经算是好的了”。

在这里,饭是从铁窗底下的空隙递进去的。阿永打了个比喻,感觉“活的像牲口。”大鱼大肉成了卖火柴的女孩梦中的幻景。

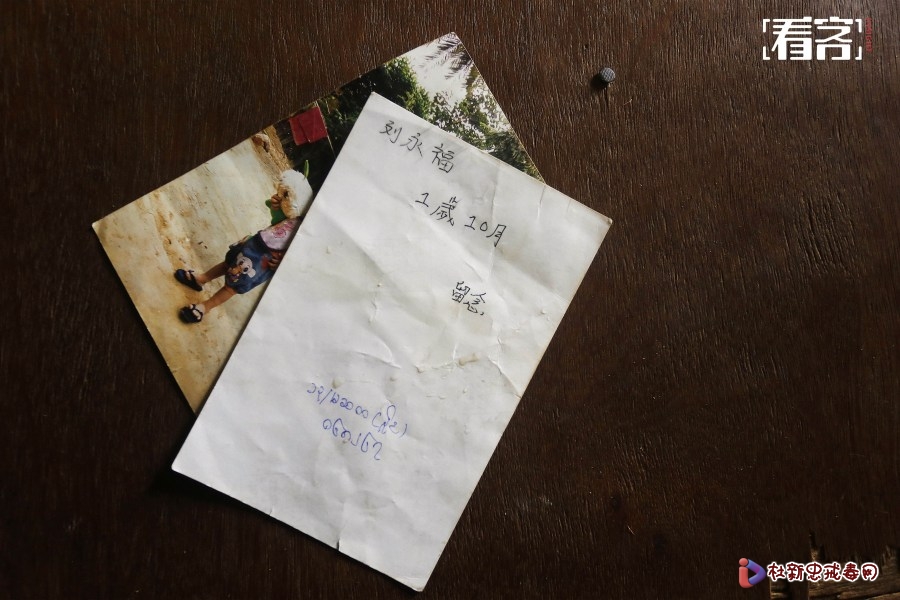

犯人不允许带手机,阿强离家时只带了儿子的照片,每晚睡觉前,阿强都要从枕头底下摸出照片看了又看。

阿永则会祷告。“一天终于过去了,以前在外面是过日子,现在是混日子”,说罢,便起身在墙上的“日历”表格上划一道斜杠(过一天就划一道斜杠),用这样的方式来计算回家的日子。除了“日历”,“时钟”也是画上去的,进来时所有人的手机都被没收了,有人就画下挂钟来计算时间。

在戒毒所的半年里,阿良通过在墙上画画来打发时间。

一名犯人在墙上写下“我的爱人,你好吗”,他说,很多人跟他一样因吸毒而妻离子散,药瘾发作时,什么老婆孩子全都抛诸脑后。等清醒过来了,想起家人又非常懊悔,只能借着监狱里的墙表达出来。

破旧发黄的墙壁像是得了皮癣的病人,又像是犯人们陈情的画布。上面杂乱无章地涂满了停滞的时间,以及生动但无人惜赏的图画故事:钉在十字架上的耶稣基督,慈悲的圣母,瘆人的针筒、骷髅、撒旦与蛇、罂粟花的白色浆液…大多是犯人们随手而作,却成了戒毒所里最天马行空的图腾,泄露着他们精神世界的全部。偶尔也能看见诗作,词句断续,不经雕饰,但足见其主人曾经高卧于某种深刻的思绪中。

在戒毒的六个月里,男犯人见不到除女犯人以外的女人。他们创作女人的画像,或者把挂历上的女人剪贴到墙上,与耶稣受难的画像并排挂在一起。

14岁的小超(化名)是戒毒所里年龄最小的一个。上五年级的时候,他模仿电影里面古惑仔的样子,跟着校外的一伙小青年混社会。这些混混都是“毒仔”,时间长了,小超没有离开他们,反而和他们越走越近,“好奇心也越来越强”,在朋友的美言下,小超失控了。第一次吸的是麻黄素,当时小超“很喜欢麻黄素的香味”。跟他同班的50多个同学,有十多个吸麻黄素。

刚开始,他觉得吸毒只是一场游戏,一种很酷炫的行为,结果一吸就是三年。期间,他把买零食和买衣服的钱全部用来买毒品,没钱了,就偷家里的。升入初二的某天,他刚“爽完”回到学校,就遇上了学校安排的尿检。尿检结果出来后,小超被学校开除。又混了一段日子之后,小超被表哥从云南老家带到国境线另一头的戒毒所进行强制戒毒。

2016年,缅甸警方共查获了9800多万片麻黄素,在相对偏远的缅北民族聚居地,不少人仍不顾查禁,躲到深山偷偷种植罂粟,新型毒品的制贩更是猖獗。最严重时,在河里、街上,甚至校园里都能捡到注射针头,有些加油站给瘾君子司机的找零甚至不是硬币,而是“注射器和蒸馏水”。阿超(化名)当时和朋友一起注射海洛因,亲眼看到好几个朋友注射的时候死掉,但“还是戒不掉毒瘾”。

铲除毒品计划主要依靠逮捕吸毒者和铲除罂粟种植来执行。替代种植项目陆续开展,收益却在商人与当地政府的辗转之间消弭,以前的烟农获利甚微。他们承受的不只战火,还有“全球主要鸦片生产国”的生存方式所留下的巨大惯性。在缅甸新一轮的禁毒计划中,修建更多的戒毒所被纳入禁毒版图中。这些毒品治疗中心主要集中在缅北等毒品泛滥地区,但水平并不高。缺乏医学辅助的强制治疗注定是无效且容易复发的。

戒毒所的监禁期一共是180天。距离回家的日子越来越近,犯人们纷纷打包起行李,等着家人来接。至于那些家人不来接的,就只能继续关着。

距离回家的日子越来越近的阿玉(左),行李已经打包好放在床头,生活即将重新开始,“耶稣改变的人太多了,希望主可以帮助我戒毒”。说起回家,阿永心情很复杂。既期盼和家人早日团聚,心底又害怕。 “在戒毒所里接触不到毒品,回到家之后毒品很好搞到。”前脚踏出戒毒所,后脚就被抓回来的也大有人在。难以戒掉的心瘾像一块巨大的阴翳,无情地摁熄那股因自由将至而跃跃燃起的喜悦。每次害怕的时候,阿永就跪下来祈祷,牧师曾说过,“一个人什么时候祷告,神就什么时候住进你心里。”

在一个画满涂鸦的牢房内,阿良正忙着打包行李。他的父亲病重,家人花了1500元把他弄出去。被褥和衣服阿良都不打算带走,怕把“晦气”带回家里。戒毒所里有个专门堆放弃置物的房间,层层叠叠的被褥和衣物已经摞到小山高。

午饭过后,犯人帆哥正窝在一边打“会亲牌”,那是一种能够算出亲人来不来、什么时候来探视的牌术。“都说很准的,你看,下午有人要来看我嘞”,帆哥嘿嘿地笑了。结果一直等到晚上也不见半点动静,帆哥躺在“会亲牌”上睡着了。看着比自己早进来的狱友们一个个离开,阿永也开始盼着那一天。他说,等出去以后,就可以重新信仰佛教了。

[责任编辑]杜新忠